Dr. Urs Wiederkehr ist Bauingenieur und Leiter des Fachbereichs Digitale Prozesse auf der Geschäftsstelle des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA). Für diese 6-teilige Kolumne verlässt sich Dr. Urs Wiederkehr 2022 auf den Zufall – so wie er einst zum Schreiben kam.

Nach meinem Sprachverständnis und ohne zunächst ein Nachschlagewerk zu konsultieren, deute ich den Zufall als das, was einem einfach zufällt. Auf alle Fälle ist er nicht umfassend beeinflussbar. Diese Deutung entzieht sich einer ingenieurmässigen Annäherung an den Zufall.

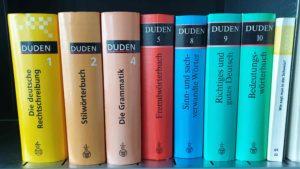

Lassen wir uns also überraschen, was der Duden und Wikipedia dazu meinen: Der Duden umschreibt den Zufall mit „etwas, was man nicht voraussah, was nicht beabsichtigt war, was unerwartet geschah“. Übrigens, als Konrad Duden (1829–1911) sein Werk „Die deutsche Rechtschreibung“ editierte, liess er sich nicht vom Zufall leiten, wie er die Wörter geschrieben haben wollte. Er ging nach phonetischen Punkten vor und meinte, der Deutsche solle so schreiben, wie er spreche. Obwohl die deutsche Hochsprache von Martin Luthers Bibelübersetzung geprägt wurde, man spricht vom Luther-Deutsch, hielten sich die Verlage an eine eigene Orthografie. Auch an Schulen entschieden die einzelnen Lehrpersonen, welche Regeln als gültig zu betrachten waren. Die Folge für die Schülerinnen und Schüler war ein grosses Durcheinander, und jeder Wechsel der Lehrperson hatte zur Folge, dass eine andere Orthografie Gültigkeit erlangte. Das missfiel Konrad Duden. So schrieb er 1880 sein Werk, das er allerdings nicht „Duden“ nannte. Sein Engagement und seine Begeisterung, zuerst als Hauslehrer und später als Gymnasialdirektor, für eine einheitliche deutsche Sprache konnte auch Reichskanzler Bismarck nicht aufhalten, der sich gegen Dudens Reformvorschläge stellte. Und so nennen wir sein Werk, das die deutsche Sprache auf ein einheitliches Fundament stellte, nicht zufällig den „Duden“. Auch Österreich-Ungarn und die Deutschschweiz übernahmen „ihn“ später. Dass „Duden“ zu einer Marke avancierte, ist kein Zufall: Als die Instanz für Sprache und Schrift, den zwei Basismedien für die weltweite Entwicklung der Kultur, folgte die Erweiterung auf andere Fachgebiete genau nach Lehrbuchwissen des Marketings: Bekannte Kundenbeziehungen wurden ausgebaut und der gute Ruf des Basiswerks und damit die Marke wirtschaftlich genutzt.

Wikipedia sieht Zufall dann, wenn für ein einzelnes Ereignis oder das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse keine kausale Erklärung gefunden werden kann. Eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung fehlt.

Das Wort „Zufall“ wurde erst im Verlaufe des 17. Jahrhunderts in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen. Die Mystiker des 14. Jahrhunderts führten es als mittelhochdeutsches „zuoval“ ein, was „Anfall“ bedeutet. Sie übersetzten so das lateinische Wort „accidens“, den Ausdruck für das nicht Wesentliche, das Verändernde. Das Gegenteil davon war die Substanz, das, woraus etwas besteht und damit das Unveränderliche. Zu „Mystik“ besteht kein fachwissenschaftlicher Konsens bezüglich der Begriffsbestimmung. Der Begriff stamme von der Wortentwicklung „myein“, sei abgeleitet vom griechischen „geheimnisvoll“, was „Mund oder Augen schliessen“ bedeute. Stellt eventuell das ein zielführendes Mittel dar, dem Begriff „Zufall“ auf den Fersen zu bleiben?

Quellen

Konrad Duden Lebenslauf: was-war-wann.de/personen/konrad-duden.html

Duden: duden.de

Diverse punktuelle Ergänzungen aus wikipedia.org